2018/09/16

自家製の天然酵母で焼いたパン Home-made Natural Yeast Bread

うちのパンは天然酵母で焼いています。

その酵母は私の手作りです。

天然酵母は、村の田で収穫したコシヒカリの玄米ご飯を元に、有機ニンジン、山芋、りんごで拵えます。

これに塩、砂糖(私はてんさい糖を使っています)、オリーブオイルを加えたレシピ。

この食材群で作る酵母はとても力が強いのです。

酵母群自体でしっかりとしたコミュニティを作って、他のかび菌などを寄せ付けません。

炭水化物を酵母が完全に発酵させてしまうから、カビが食べる栄養分(つまり酵母が未消化で残したでんぶん質)が残っていないのです。

だから普通のパンに比べてカビが生えにくいんですね。

以前はSAFのインスタントドライイーストを使っていました。

焼き上がるときの特有のアンモニア臭がどうも気になっていました。

それもそのはずで、インスタントドライイーストを製造するには、一般的に酵母種を培養するための栄養源に糖蜜を使い、窒素やリン酸、乳化剤などを添加しているため、あのような特有の臭いが出るのですね。

ドライイーストは、ある条件の元で発酵させるとイーストが炭酸ガスを出し、その炭酸ガスが小麦粉のグルテンを包んで膨らませるというメカニズムです。

一方、天然酵母のパン種は、小麦粉という発酵基を酵母が分解し尽くすために、完全に発酵してしまいます。

発酵の固まりとなったパン(ドウ、と呼ばれる)は納豆や味噌と同様、ビタミンB群などの栄養に富み、腸内有用菌の栄養となって腸内環境を整える素晴らしい栄養食品になるのです。

天然酵母といってもインスタントドライイーストもあるが、それはイ−ストを添加物や化学薬品を使わずにマッシュポテトなどで、自然食品のニ−ズに合うように製造してあるだけのもので、パンの膨らみは短時間で済んでしまい、小麦粉は十分に発酵し切れていないのです。

我々が日々口に入れる食品は、我々の肉体を健康へと導いてくれるものでなければなりません。

しかし、現実は、我々の肉体を健康から遠ざけようと意図的に作られているのではないか、と思わざるを得ないような食品が多すぎます。

さて、この天然酵母のパンです。

私は小麦粉や塩、砂糖の材料も吟味しています。小麦粉は北海道産の「春よ恋」。京都のあるビストロのシェフが「藤井さん、この小麦粉は良いですよ」と、お勧めしてくれたもの。

塩は自然塩、砂糖はほっかいどうのてんさい糖。さらに風味を出すためにすり胡麻を少し。

ぜひご賞味いただけたらと思います。

![自家製の天然酵母で焼いたパン Home-made Natural Yeast Bread]()

2018/08/12

ミツバチが消えてしまったら If all the honeybees should have disappeared on the Earth?

蜜蜂(みつばち)が激減しているのだという。

それも世界中で。

ミツバチが突然消えてしまう「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder、略してCCD)が1990年代から世界中で発生し始めた。

2007年には北半球のミツバチのおよそ1/4が死に絶えたと報告されている。

原因は、環境破壊、とも、電磁波、とも、農薬、とも言われているが、最大の犯人として疑われているのがネオニコチノイド農薬である。

家庭園芸用、シロアリ駆除剤、ペットのノミ取り、コバエなどの害虫駆除剤など、身の回りで使われるものにも使われて、知らず知らずのうちに私たちの日常生活に侵入してきてしまっている。

専門家の研究分析によると、このまま行けばあと20年でみつばちは絶滅すると言う。

それが、私たちの生活とどういう関係があるのか?

「うちの家族は、ハチミツなんて食べないから関係ねえよ」?

いや、事態は非常に深刻で恐ろしい。

実は、私たちが毎日食べている野菜や果物の実に70%がミツバチの受粉によって実っているのだ。

ミツバチが絶滅したら、当然、野菜や果物は想像もできないほど高額になるだろう。

トマトなんて1個¥5000くらいするだろう。それでも買えない。一日に5個しかトマトが入荷しない。

草や穀物を餌にしている畜産も大打撃を受ける。

肉も高騰する。

そうなればもう貧困者は誰も食料が買えなくなる。

もしみつばちが絶滅したら。

ある日スーパーに入ったら、商品棚はがらんとからっぽで石油製品しか無い、そんな風になる、と。

さらに、森の樹木もミツバチが受粉してくれるおかげで実がなり、種が落ち、次の木が生えて青々とした緑が維持されている。

落ち葉は大地に積もると数万種類の微生物が分解する。雨で溶け出し川に流れたそれらの栄養塩(ミネラルなど)は海に出るとプランクトンを育む。それらは魚介類の餌となって海を支えている。

もし、ミツバチが絶滅したら、森が枯れる。

栄養の無い森から生物が消える。

そうなると、海の魚介類が、イルカが、クジラが消える。

世界の森として有名なブラジル・アマゾンの熱帯雨林は地球の肺と言われている。

かつて日本列島の面積25個分があったアマゾンは、現在、半分の12.5個分になってしまっている。

森林伐採などだ。

その森林破壊は今日も世界中で止まることを知らない。

2018/07/31

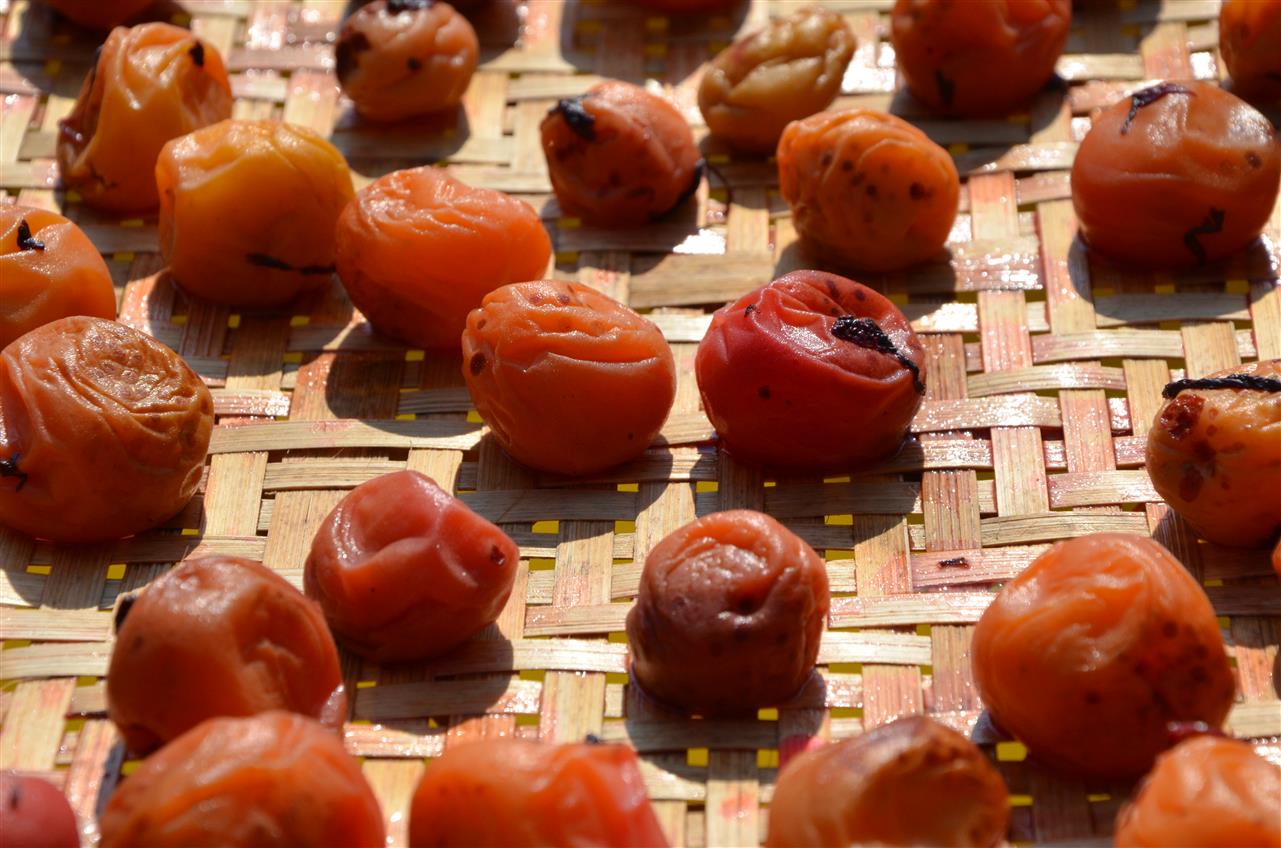

梅干しの土用干し Dried Umeboshi in the sunshine of midsummer

都会暮らしの醍醐味は、おカネを使って消費を楽しむこと。

一方の田舎暮らしは、できるだけ自作。自分でやる。

節約、とも違うのです。

結果的にはそうなるのでしょうが、せっかく自然に囲まれて暮らせるのだから、生き方も自然でありたいもの。

他人にやってもらえば、仕上がりはきれいです。

ただし出来上がったものを受け取るだけの喜びに終始します。

しかし、自分でやればすべてのプロセスが見えて来るのです。

経験も積めるでしょう。

特に食については、見知らぬ他人にその調理に入ってほしくない、というのが私の率直な気持ちです。

信頼できる職人なら100%信用して我が口に入れられますが、工場のどこぞの作業員がやっている事など、つゆも油断できないものです。

そんな不安が感じられるなら、いっそのこと自分でやるほうが精神衛生上よろしいのかなと!

だから梅も自分で有機栽培し収穫し、自分で選んだ塩で漬けこみます。

味噌も自分で樽を選び、豆も塩も麹も素性のはっきりしたものを選ぶ。

これで不味けりゃ自分だけが食べれば良いだけの話。

美味しかったらお客にも出せるというもの。

この猛暑は当分続きそうだから、今日あたりは最高の土用干し日和です。

味噌も土用切り返し。

昔ながらの日本人の生活。

素朴な暮らし。

こんな他愛ない歳時記に最近、心底、ほっとするのですよ。

2018/06/25

らっきょう漬けを自作 Home made shallots pickles

福井県はらっきょう生産高が都道府県別ランキングで第5位!

福井県内でも特に三国町の三里浜砂丘陵地が有名です。

三里浜丘陵地はうちの農家民宿からすぐのところです。

高校時代、このらっきょう畑が広がる道路を私はぜいぜい息を切らしながら自転車通学したものでした。

らっきょうは私の大好物ですが、小売されているらっきょうの酢漬けは、いわゆる漬け物の中では非常に高価です。

小さならっきょうが一粒20円ほど。

その理由が、自作してみて分かりました。

こりゃ、大変だわ!手間が!!

今は亡き母が元気な頃は、栽培から酢漬けまで彼女一人でやっていたものでした。

母を偲んで、今日は人生初体験の「らっきょう酢漬け」に挑戦。

友人のAさんに、三里浜のらっきょう農家から泥付きのラッキョウを3キロ調達してもらいました。

らっきょうを私に手渡しながらAさん、「大変やよ~。らっきょう切り。半日仕事やよ。がんばって~」

確かに!

約2時間半。腰痛に悲鳴をあげながらも、私は一人せっせとらっきょう切りに励みます。

いやあ、大変だわ。

母親の顔が思い浮かびます。

「しょうちゃん、何や、今日はらっきょうか。

根元、あまり切り過ぎると中抜けするざ」

「へえへえ」

私は苦笑しながらその声に何とも言えない幸せな気分に浸っていたのです。

工場製らっきょう酢漬けは精製塩と白砂糖が使われているため、漬け酢は自家製でやります。

砂糖の代わりに私はみりんとはちみつ。

梅雨が明けた頃に塩漬けが完了し、お盆には甘酢漬けが食べられるでしょうか。

母の墓前に供えられるかな。

さて、らっきょうの薬効は。

らっきょうはすごい!

平安の古から「畑の薬」として重宝されてきた優れモノです。

以下、「良好倶楽部記事」より引用:

★らっきょうの栄養には、ジアリルスルフィドという成分が含まれている。

ジアリルスルフィドとは硫酸化合物の一種で、発がん性物質の解毒作用、活性酸素の除去、がん細胞を死滅させるなどの働きや効能がある。

また、らっきょうの栄養の中には胃がんの原因であるピロリ菌を撃退するフラボノイドや、抗酸化作用を持つサポニンなど、ガンの予防と抑制に効果的な成分が多く含まれている。

まさに、らっきょうは畑の薬の名に相応しい、栄養や効能がぎっしり詰まった食品なのだ。

らっきょうには、硫化アリルの一種であるアリシンと呼ばれる栄養が含まれている。

らっきょう独特の香り成分で、同じくユリ科のにんにくやネギなどにも含まれている栄養。

アリシンは疲労回復に欠かせないビタミンB1の吸収を高めるとともに、炭水化物の代謝を促してエネルギーの生成をサポートする効能がある。

アリシンとビタミンB1が結合することで、アリチアミンという成分に変化し、体内に長時間留まることができるため、疲労回復作用を持続させることができる。

血小板の凝集を抑えて血栓を予防。

ジアリルスルフィドは、解毒作用や活性酸素の除去だけでなく、血液の凝固を抑える効能もありますが、アリシンにも血栓を防ぐ作用がある。

この2つの成分が血液をサラサラにして血流を促進し、血液凝固に関連する動脈硬化や心臓病の予防などの効果や効能が期待できる。

![らっきょう漬けを自作 Home made shallots pickles]()

2018/04/22

じゃがいもの植え付け - Planted Potatoes in a Neighboring Village

標高200mの里山で、じゃがいもの植え付け体験!一畝オーナーに!

平家の落人部落だったのではないか、と思われるくらいに渓谷深く分け入ったところに、高須町はあります。

戸数34軒。うちの村の9軒よりははるかに多い!

標高のため昼夜の温度差が大きく野菜全般おしなべてとても美味しく育つのですね。

今日(4-21)に男爵イモの種イモ植え付けをしました。

一畝15メートルは裕にあります。上手く行けば30キロは収穫できるとか。

作業はあっという間に終わり。

初夏の陽気の薫風に吹かれながら棚田を眺め、山あいのすがすがしい気で汚れきった我が心身を浄化してきました。